AI時代を勝ち抜くための

「コンタクトリーズン」徹底研究

Part.1 <現状と課題>

「事実の積み重ね」を定量化する

“顧客の動機”を経営に活かす方法

顧客を理解する手法として、NPS(ネット・プロモーター・スコア)や顧客満足度調査を重視する傾向は強い。しかし、これらの調査結果のベースとなるのは、あくまで印象だ。真の意味で顧客を理解するには、“事実の積み重ねを定量化”した「コンタクトリーズン」もあわせて分析する必要がある。顧客接点の基盤をなすマネジメント・プロセスを検証する。

Webサイトにアクセスする、FAQを検索する、電話をかける、メールする、チャットする。顧客が企業にコンタクトする手段(チャネル)は多様化しているが、その“理由(コンタクトリーズン)”は今も昔も大差はない。

CS(顧客満足)を左右する顧客の期待値とは、コンタクトリーズンに大きく左右される。この分析と把握から得られる結果こそ、CSを重視するセンター運営や経営にとって大きな財産となる。

もうひとつ、コンタクトリーズン分析において欠かせない、重要な観点がある。それが「AI活用のプロセスの一部」という点だ。

とくに導入が進んでいるチャットボットにおいては、「適用業務の抽出」という、業務設計上の最重要プロセスにおいてコンタクトリーズン分析が不可欠となる。FAQなどのナレッジをもとにしたチャットによる会話のデザイン設計では、「顧客がなぜコンタクトし、どんな言葉で解決を図っているのか」というコンタクトリーズンと検索ワードの分析は絶対に必要だ。

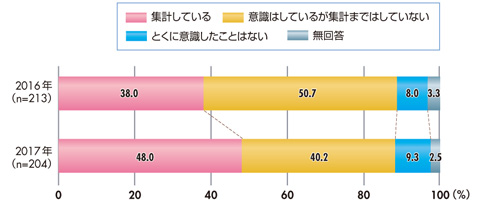

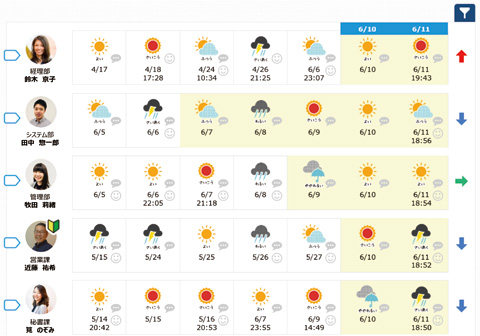

音声(電話)を中心としたかつてのコールセンターでも、チャットやチャットボットを解決手段とする次世代コンタクトセンターでも、コンタクトリーズンの把握と分析は普遍のマネジメント課題といえる。それでもなお、顧客接点の一大拠点であるコール/コンタクトセンターでコール/コンタクトリーズンを集計、分析している企業は少数派に過ぎないのが現状だ(図)。

コンタクトリーズンの分類・分析軸とその「視点」を解説する。

図 コールリーズンについて

![図 コールリーズンについて]()

※画像をクリックして拡大できます

Part.2 <ケーススタディ>

呼量予測からFAQ改善まで

目的で変わる分類・分析のヒント

コンタクトリーズンを基軸にした傾向分析は、オペレーションの最適化や顧客戦略の立案などセンターを健全に運営するうえで欠かせないプロセスだ。コール数や通話時間は、全体平均で見ても真の実態や傾向がつかめないが、コンタクトリーズンごとにチェックすることで取り組むべき方向性がわかることも多い。Part.2では、目的にマッチした分類手法を模索する4社の取り組みをみる。

CASE STUDY 1:フィデリティ証券

通話時間や顧客属性とクロス分析し

改善施策や戦略立案に活用

フィデリティ証券が実践している、活用目的を明確にした一連の取り組みは、コンタクトリーズン分析の基本であり、多くのセンターで実践すべきお手本のような事例だ。具体的には、(1)異常値を検知し品質を管理する、(2)品質/生産性の向上を図る、(3)詳細な顧客分析によってCX(顧客体験)向上を図る──という3つの目的でコンタクトリーズンを分析。リアルタイムの状況を詳細に把握することで、スピーディかつ正確な問題解決につなげている。

CASE STUDY 2:チューリッヒ保険会社

数百種類のコードで分類

コールの実態を正確に把握

コンタクトリーズン分析は、“その他”の件数が増えると傾向が正確に把握できなくなってしまうが、チューリッヒ保険会社では、大分類4種類、中分類が合計14種類、小分類がそれぞれ10〜40種類と非常に多く、あらゆる問い合わせ内容にコードが割り振られているため、“その他”の割合は極わずかだ。

収集したデータは、Excelをベースにさまざまなレポートに加工。人材育成や改善活動、VOC活動など多くのアクションにつなげている。

CASE STUDY 3:スカパー・カスタマーリレーションズ

顧客体験を分類してリーズン・コード化

呼量予測と分析業務を大幅に負荷軽減

スカパー・カスタマーリレーションズでは従来から入電予測や分析を目的に、テキストマイニングツールを活用して全コールを26種類のコンタクトリーズンに分類・集計していたが、このほどAIを活用して分類手法の見直しを図った。結果、10種類の“顧客体験”をベースにした分類に整理でき、分類精度が向上。メンテナンスを含む管理負荷の軽減も実現した。

CASE STUDY 4:ベルトラ

顧客の言葉でコンタクトリーズンを表現

FAQ改善にフル活用

旅行におけるアクティビティ(オプショナルツアー)に特化した予約サイトを運営するベルトラ(東京都中央区、二木 渉社長兼CEO)は、FAQサイトに「タグサーチ」というスタイルを導入。設定されたタグを、“コンタクトリーズン”とすることで容易に検索できる仕組みを構築している。実際に顧客が使っている言葉をタグ化することで、顧客の自己解決率が高まっている。