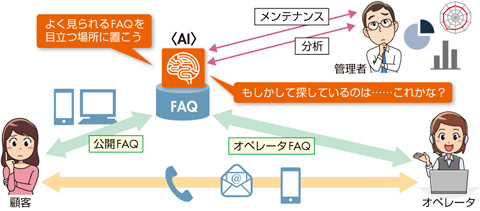

LINE カスタマーコネクトは、LINE上でチャットや音声通話による問い合わせ対応、AIボットによる自動回答などのカスタマーサポート機能を提供するもの。顧客のニーズに応じてコミュニケーション手段の選択、「チャットから音声通話」のような切り替えをシームレスに行えることが特徴だ(下図参照)。

「LINE カスタマーコネクト」のフローイメージ(クリックで拡大)

具体的には、以下の4機能を提供する。いずれも各種システムとの連携によって実装できる(提供ベンダー名は2017年4月初旬段階)。

「LINE カスタマーコネクト」が提供する4つの機能(クリックで拡大)

「LINE カスタマーコネクト」が提供する4つの機能(クリックで拡大)(1)Auto Reply:テキストによる問い合わせ内容をAIエンジンで解析、FAQから適切な回答を抽出し提示する。連携するAIエンジンの提供ベンダーは、BEDORE。

(2)Manual Reply:オペレータによるチャット対応。連携するチャットシステムの提供ベンダーは、日本オラクル、テクマトリックス、ベルシステム24、モビルス。

(3)LINE to Call:オペレータによる電話対応。IP電話による音声通話のため、顧客側に通話料金は発生しない。連携するコンタクトセンターシステムの提供ベンダーは日本アバイア、ジェネシス・ジャパン。

(4)Call to LINE:携帯電話からの着呼をLINEに誘導する。着信番号情報からLINEアカウントを特定し、IVRまたはオペレータ操作でメッセージを送信する。連携するコンタクトセンターシステムの提供ベンダーは、日本アバイア、ジェネシス・ジャパン。

なお、LINE to Callは、現在はβ版を提供中、Call to LINEは、2017年夏にβ版の提供を予定している。

各種連携システムは、今後、連携予定のものも含めれば、企業ごとのニーズや既存のシステム環境に合わせた選択が可能となる見通し。導入申し込みは、同社のパートナー登録サイト、または販売・運営パートナー経由の2通りがある。