[トレンド]AI(人口知能)

AIとコールセンターの「現在地」

──ありがちな“誤解”と過度な期待を解消する

電話をかけると、人間と聞き間違うような機械音声ですべての用件に対応してくれる。このような「ロボットオペレータ」がすべての用件に対応する時代は本当に到来するのか。

「人間の仕事を奪う」と畏怖され、「人手不足を補う切り札」と期待される人工知能(AI)のビジネス活用。コールセンターは、最も適用性が高い職場と認識されている。

しかし、はこだて未来大学副学長で、人工知能学会の前理事長である松原 仁教授をはじめとした専門家・識者各氏は「ビジネスパーソンから一般消費者まで、過度な期待と怖れを持ちすぎている」と口を揃える。「バックオフィスの定型処理業務はともかく、“ビジネスにおけるコミュニケーション”はハードルが高い」という見方が圧倒的に強い。とくに大きな問題は、「日本語」の特殊性だ。

同音異義語、異音同義語が多く、感情を表現する言葉も多種多様。コミュニケーション自動化には欠かせない音声認識ですら、「電話の向こう側」の顧客の発する音声はやや認識率が低下する。現段階では、「オペレータが復唱を徹底する」というオペレーションの工夫で活用しているセンターも多い。音声ではなく、文字のやり取りとなるチャットボットですらも、「クリティカル性の高いやり取りやエモーショナルなやり取りの自動化は当分、難しい」という専門家が多いのが現状だ。

図1は、AIのコールセンター活用に関して、適用領域をまとめたものだ。

図1 コールセンターにおけるAI活用のプロセス

現在、多くの活用事例は、蓄積しているナレッジベース(FAQやマニュアル、スクリプトやWebサイトの掲載情報など)の最適利用。その効果はAHT(平均対応時間)の短縮にある。正直、この段階は「現場に劇的な変革が起こる」というレベルではない。それも、「対応が複雑化する案件はまだ適用できない」という事例企業も多い。

例えば、銀行ならば「文京区内のATMの場所」など、すでに存在するナレッジを活用した照会・問い合わせ業務や、一定の条件(ルール)を設定できるカードローンの与信程度までは機械で対応できても、投資信託や住宅ローンの相談までは難しい。

不動産仲介のベンチャー企業、イエッティは東京大学山崎研究所と共同でチャットボットの開発に取り組んでいるが、「AIで対応するのは家賃や駅からの距離など、データベース化できる各種の条件。内見への“最後のひと押し”はオペレータが担うことになるでしょう」(内田孝輔取締役COO)とエモーショナルに訴えるプロセスとの役割分担を強調する。

コミュニケーションの前に、期待できる分野がVOCなどの分析業務への適用だ。AIが最も得意とするのは、非構造データのパターン分類。コールセンターに蓄積されているVOCデータはまさに格好の分析対象となる。より高度なトレンド分析や顧客のアクティビティ(行動)予測など、マーケティング活動への貢献はすでに一部の先進企業が取り組んでいる。

AI導入「4つの常識」

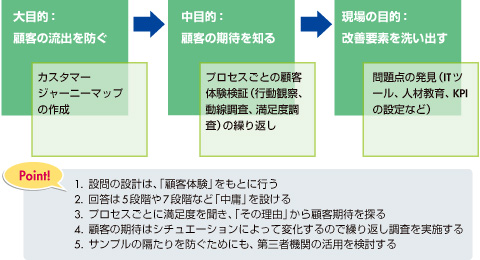

活用シーンや機能を問わず、AI導入に関してはいくつかの「条件」がある。図2は、専門家、識者の見解から抽出した「AI導入のための新常識」だ。

図2 AI導入のための新常識

ありがちな誤解のひとつが、「AIのエンジンに片っぱしからデータを放り込めば、勝手に賢くなる」という認識だ。確かに画像認識による個体の識別はそのイメージに近いが、ビジネスで扱うデータはそうはいかない。「食わせられるデータへの変換」(はこだて未来大学の松原 仁教授)と、「人間によるトレーニング」(日本IBMの中野雅由氏)は欠かせないプロセスだ。結果、膨大な費用と手間を要することになる。

対応用件の絞り込みだが、これはとくに今後、期待が集まる自動対応には必要となるはずだ。「ミッションクリティカルな対応は、当分無理」という見方は強い。従って、コンタクトリーズンを徹底的に分析し、「AIで対応すべき案件」とそうではない案件を切り分ける必要がある。

最後が「トラブル時の責任の所在」だ。とくにディープラーニング技術を利用したケースに危惧されるのは、「(AIが)判断した根拠」を示すことが不可能に近いということである。ルールベースの仕組みならば、ルールという根拠がある。「If-else」で記述されるプログラムベースの仕組みも同様だ。しかし、ディープラーニングはそうではない。コールセンター内でのFAQの検索ならば、最終的に判断するのはオペレータなので大きな問題にはなりにくいが、自動対応で発生するミスに対する対処は、課題となり得る。

AIの導入・活用には、「データの整備」「コンタクトリーズンの検証」「緊急/トラブル時の対応プロセス」という、組織(センター)マネジメントの基本を踏まえる必要があるということだ。この4つの常識は、「AIは魔法の杖ではない」という証といえる。

2016年 2月16日

2016年 2月16日