執行役員 CTI事業部長の大柳伸也氏は、「いかに多くの企業に活用いただけるかを検討した結果、クラウド型コンタクトセンター・サービスの機能として実装することを決断しました」と説明する。

ユーザー企業は、原則として、システム構築にかかる初期コストが不要になる。運用は、自社のITスキルに応じてベルシステム24の専門チームに委託することも可能だ。冒頭の2大課題を一挙に解消することが期待できるサービスとして展開する。

BellCloudは、全国25拠点(合計1万3000席規模)で稼働しているベルシステム24のコールセンター基盤でもある。業種や業態、業務の異なる運用を介してニーズを吸い上げることで製品のさらなる機能改善もできそうだ。

なお、利用企業から吸い上げた要望は、音声認識統合ソリューション「AmiVoice Communication Suite2」の機能強化にも活かす方針だ。

![受注率向上など攻めの使い方が増加]()

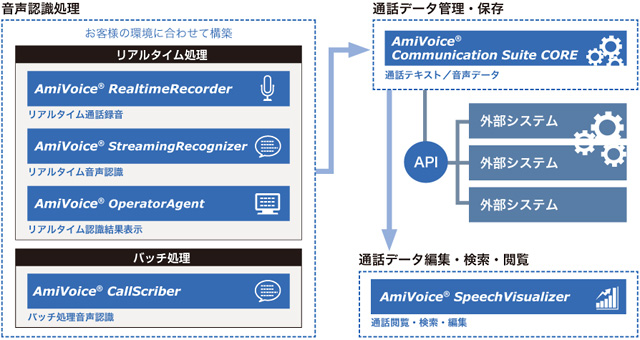

AmiVoice Communication Suiteシリーズは、AmiVoiceを含む同社製品群を統合したソリューション。2010年の提供開始から、テキストマイニング・システムをはじめとした他のソリューションとの連携など、基盤強化と機能改善を重ねている。

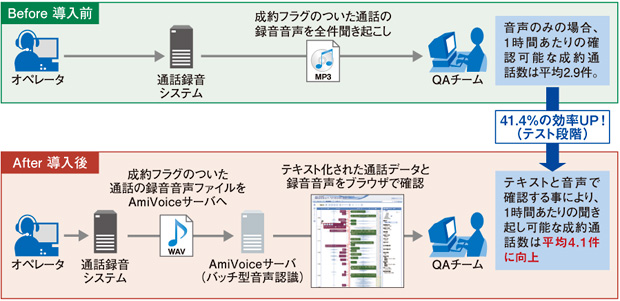

近年の動向について、大柳氏は「クレームの確認など、危機管理を目的とした企業を“守る”使い方から、売上向上を図る“攻め”の用途に転じていると感じます」と説明する。たとえば、通販大手であるジャパネットたかたのコールセンター業務を担うジャパネットコミュニケーションズでは、日常のモニタリングに音声認識を活用。SVによるオペレータのフォロー体制を強化し、受注率の向上を実現している。

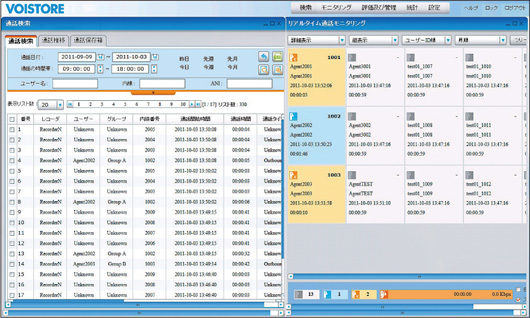

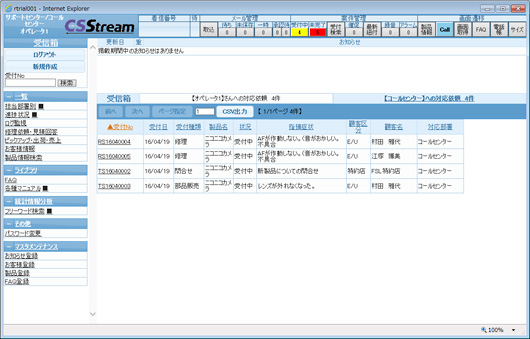

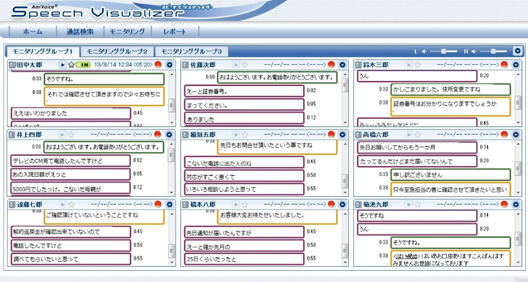

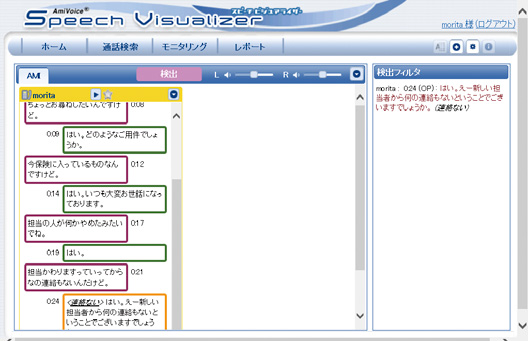

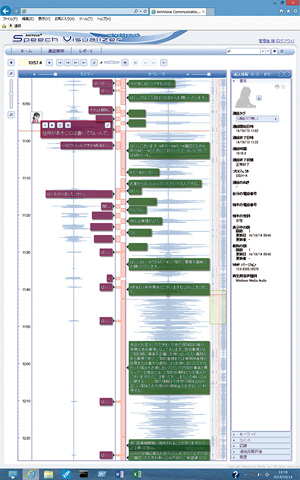

モニタリング機能への応用とは、リアルタイムに通話音声をオペレータ側と顧客側の会話形式でテキスト化し、通話を「可視化」するもの。同製品ではひとつの画面上で同時に複数のオペレータのモニタリングが可能だ(画像参照)。

コールセンターの運営においては、一般的にフロアを複数設けることを嫌う傾向が強い。結果、広いワンフロアで応対業務を行うことになるが、かえってSVの目が行き届きにくいケースもある。

ジャパネットコミュニケーションズも同様で、1人しかチェックできない従来の音声モニタリングではオペレータ全員をカバーしきれず、セールスのためのトークが個々のオペレータのスキルに依存しがちなことを課題としていた。そこで、SVにタブレットを配布し、テキスト化した通話をリアルタイムで“目視”。センター内を巡回し、状況に応じて個別にアドバイスできる体制を敷いた。

具体的には、指定したキーワードが通話に含まれているとアラートを出す仕組みを採用。セールスチャンスのオペレータへの「ここで追加提案をしてみて」といったアップセル指示やクレーム対応におけるエスカレーションの判断など、SVが会話に介入する頻度が高まり、オペレータ依存モデルから脱却しつつある。

管理者のモニタリング画面──複数のオペレータの通話を同時表示

キーワード検出画面──キーワードを検出すると画面にアラート表示

![運用の基本は人間とITの相互補完]()

AmiVoiceの導入実績は現在約100社。連携できる分析ツールやCRMアプリケーションの豊富さを強みに、年間20社~25社のペースで増えつづけている。

今後は、「若干、期待が先行している市場とは感じますが、AI(人工知能)を活用した業務自動化ソリューションへの活用も視野に入っています」(大柳氏)という。

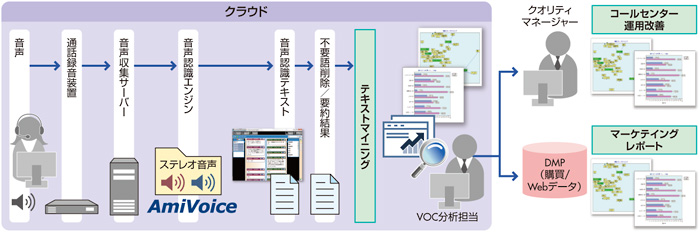

技術革新による機能向上も、高まる期待の背景にある。DNN(Deep Neural Network)による技術革新で音声認識の精度は向上し、オペレータ側の発話であれば90%以上は正しく認識できる。しかし、PBXやネットワーク、発話環境に左右される以上、顧客側の発話を同レベルに持っていくことは難しい。それでも膨大な労力を要しているVOC分析プロセスが大きく省力化できることは確実だ。期待されているAIとの組み合わせについても、大柳氏は「自動化ソリューションは、人間の業務を代替するものではないですが強力に支援します」と強調する。

今後は、クラウドでの採用を含めてあらゆる業種の導入案件をもとにした具体的な運用・使い方提案を強めていく。さまざまなコンタクトセンターの運用ノウハウを持つアウトソーサーとの連携など、パートナー戦略も積極的に進める考えだ。