必要な機能を容易に拡張できる

オールインワンCTIシステム

オールインワン CAiRO(カイロ)

NEXUS COMMUNITY

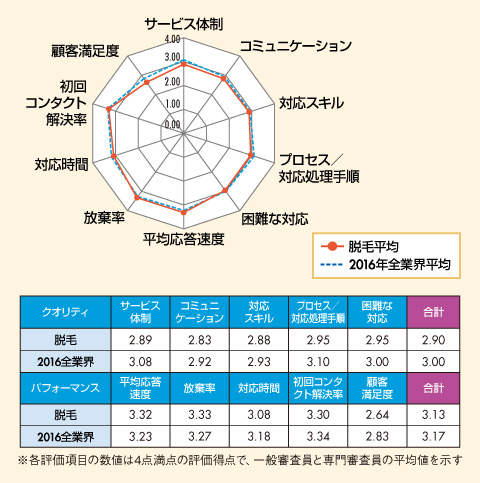

「オールインワン CAiRO(以下、CAiRO)」は、専用のインストーラーを備えており、従来型のPBXに比べ短期間でコールセンターの構築が可能。また、センターの投資負担を軽減させるため、よりリーズナブルな料金を設定。初期費用はもちろんのこと、保守費用の低減も図れる極めて投資対効果の高いソリューションである。さらにオールインワンで、ニーズに応じた柔軟な機能拡張ができるため、スモールスタートにも対応する。

1. All In One Suite : CAiRO

「CAiRO」は、コールセンターで必要なコンポーネント──CTI、IP-PBX、通話録音、IVR──が構成されたオールインワン・ソリューションだ。事後統合型システムのようなシステム間のボトルネック現象を除去し、優れたQoS(Quality of Service)と安定性を提供する。

「CAiRO」の構成は、CTIミドルウェア「NEXUSCUBE(ネクサスキューブ)」、SIP対応のIP-PBX「nxSwitch(エヌエックススウィッチ)」、Web画面から検索・再生が可能な通話録音装置「nxRecorder(エヌエックスレコーダー)」、GUI画面からシナリオ作成・変更が可能なIP-IVR「WISEPORTAL Voice(ワイズポータルボイス)」──これらを1つのパッケージに収容する(図1)。

IP-Gatewayと組み合わせれば、4G/PSTN(公衆交換網)環境のコンタクトセンターを短期間で構築できる。もちろんCTIシステムにより、さまざまなCRM、HelpDeskと連携させることもできる。IVRと通話録音は、低価格タイプ(nxシリーズ)と多機能タイプ(WISEPORTALシリーズ)を用意しており、自社センターに合うものを選択できる。

図1 「CAiRO」構成図──IP-PBX、CTI、IVR、通話録音を1つにパッケージ

![図1 「CAiRO」構成図──IP-PBX、CTI、IVR、通話録音を1つにパッケージ]()

2. 高機能CTIシステム : NEXUSCUBE

オールインワンソリューション「CAiRO」の核となるCTIミドルウエア「NEXUSCUBE(以下、CUBE)」の特徴は3つ。

(1)効率的なコールルーティングを実現

(2)自由自在なヒストリカルレポーティング

(3)洗練されたユーザーインターフェース

(1)効率的なコールルーティングを実現!

最適なエージェントにコールを振り分けるスキルベース・ルーティングにより、より効率的なコンタクトセンター運営を実現できる。CUBEのマルチスキル機能は、1人のエージェントに最大512スキルを割り当てることができ、なおかつ1スキルにつき10段階のレベル設定ができる。同じスキルを持つエージェントも優先度を細かく調整できるため、スキルレベルの異なる業務にマルチログインするような運用でも効率的にルーティングできる。

また、ルーティングシナリオはGUI(Visual Routing Scenario)により直感的に操作できるため、外部に委託せずにセンターの担当者が容易に設定できる。センターの状況に合った適切なルーティングを、必要な時に直ぐに適応させることができる。

図2 「NEXUSCUBE」──オペレータのスキル設定画面

(2)自由自在なヒストリカルレポーティング

ヒストリカルレポートは、コールセンターの全てのデータを対象に、さまざまな切り口で集計できる。例えば、オペレータ/チーム/グループ/拠点/年月日/時間帯別に、入電数/通話時間/放棄呼数/切断呼数/接続呼数などの項目を確認できる。しかも、個々のセンターに必要なKPIに絞って簡潔で使いやすいヒストリカルレポートを作成できる。ドラッグ&ドロップでKPI算出に必要な項目を設定するだけで、個別センターで必要な任意のKPIを追加できる。どんなセンターでも活用できる極めて汎用性の高いヒストリカルレポートシステムである。また、定型のレポートだけでなく、ユーザーが定義したレポートにデータを抽出することもできる。

図3 NEXUSCUBE──ヒストリカルレポート画面

![図3 NEXUSCUBE──ヒストリカルレポート画面]()

拡大画像はこちら

(3)洗練されたユーザーインターフェース

「NEXUSCUBE」は、利便性を追求したユーザーインターフェースが特徴だ。「リアルタイムモニター」は、オペレータ/チーム/グループ/キューなどの情報を、応答率、サービスレベル、キュー実績といった統計情報(KPI)にかえてリアルタイム表示する。「コールフロー」は、GUIツールによりユーザー自身がコールシナリオの作成や変更を、簡単なマウス操作手で行える。センター内のコミュニケーションは、利用者になじみのあるメッセンジャーインターフェースを採用。メンバーの階層メニューからワンタッチで、SVとオペレータ間のコミュニケーションが確立できるなど、業務の効率化を支援する。さらにコミュニケーションの通信手段は、メッセージ(簡易メール)、チャット、お知らせ通知、ヘルプコール(SVへのヘルプ要請)などを状況により選択できる。

図4 「NEXUSCUBE」──リアルタイムモニター画面

![図4 「NEXUSCUBE」──リアルタイムモニター画面]()

拡大画像はこちら

図5 「NEXUSCUBE」──コールフロー作成画面

図6 「NEXUSCUBE」──メッセンジャーインターフェース

メーカー独自のソリューションを100%活用

顧客ニーズに沿ったアウトソーシングサービス

アウトソーシング・業務委託:TOTAL OUTSOURCING SERVICE

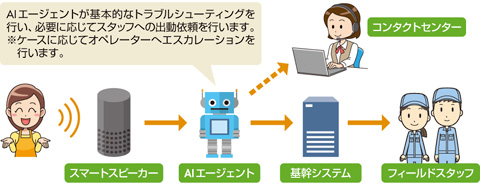

NEXUS COMMUNITYでは、オールインワン CAiRO(カイロ)を活用して、コールセンターのアウトソーシング「TOTAL OUTSOURCING SERVICE」も提供している。

サービスの特徴・メリット

![サービスの特徴・メリット]()

拡大画像はこちら

顧客対応時に生じる多様な業務に、

統合CRMコールセンターの高品質な顧客サービスで対応します

サービスメニュー

![サービスメニュー]()

拡大画像はこちら

![お問合せ・資料請求]()