シニア層の就業支援、“主力”はコールセンター!

西日本で「地域共生企業」を目指す

JR西日本キャリア

代表取締役社長

中川 光一郎 氏

2017年6月に誕生したJR西日本キャリア。シニア人材の派遣ビジネスを展開するキャリアとJR西日本が設立した合弁会社だ。「就業意欲の高いシニア人材と社会を結び、地域経済の活性化を図る」という経営理念に基づき事業を開始。現在、コールセンター向けの派遣が急増しているという。

Profile

中川 光一郎 氏(Kouichirou Nakagawa)

JR西日本キャリア 代表取締役社長

1974年生まれ。大学卒業後、大手人材派遣会社に入社。2015年、キャリアに入社、シニアワーク事業部長を務める。シニア層に特化した人材ビジネスで全国に支店を展開し、2016年6月、東証マザーズに新規上場。 2017年6月、JR西日本との合弁会社であるJR西日本キャリア社長に就任。2017年12月、キャリア常務取締役に就任。

──JR西日本と、シニア向け人材ビジネスに特化しているキャリアが合弁会社を設立した経緯と背景を教えて下さい。

中川 JR西日本には「創造本部」という部門があり、そこでは、かねてよりシニア向けビジネスに関心を持っていました。キャリアとの合弁は、その方針の一致と、「地域共生企業を目指す」という経営理念の一致によるものです。キャリアが2016年6月に東証マザーズ市場に上場し、知名度が上がってきたタイミングで協業の話が持ち上がり、約1年間の協議を経て2017年6月に設立、同年9月から営業を開始しています。

言うまでもなく、少子高齢化は急速に進行しています。そうしたなか、就業意欲の高いシニア層(アクティブシニア層)の就職支援によって健康寿命を延ばすことは、収入増による消費活動につながり、経済情勢にもいい影響を与えるはずです。言い換えれば、シニア雇用と活用は企業の社会的責任です。JR西日本キャリアは、とくにJR西日本のカバーエリアである京阪神地区を中心に、シニアに限らず幅広い層の「人材」を活かすビジネスを通じて、地域共生企業を標榜する方針です。

──キャリアの既存ビジネスとの違いは。

中川 クライアント様の層はさして変わりません。ただ、給与体制は日払いは行わず、原則、月給制をメインとしております。結果、よりホワイトカラー色が強いビジネスが対象となっております。また、シニアの皆様にとって、就業先を選ぶ際の優先順位の高い要素が「安心・安全」です。JRのグループ会社ということで、「安心して働くことができる」という評価をいただいていることは、人材不足の時代において大きなアドバンテージになると考えています。また、キャリアはシニア派遣特化の色合いが強いですが、JR西日本キャリアに登録いただいているのは30〜40代も多いということも特徴のひとつです。

シニアへの偏見が消えつつある

コールセンターの運営企業

──シニアの方の派遣先として、多い業種や業務を教えてください。

中川 現在のところ、コールセンターです。大手、中小や業種・業務を問わず、幅広く受け入れていただいています。「会話の引き出しの多さ」などの経験値の高さもあって、シニア層との相性のよさは実感としてあります。また、数年前と異なり、受け入れ体制がかなり充実しているクライアント様が増えてきました。

(聞き手・矢島竜児)

続きは本誌をご覧ください

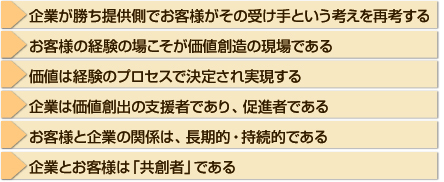

コミュニケーション・チャネルが多様化し、顧客の価値観や行動様式は急速に変化しつつあります。

コミュニケーション・チャネルが多様化し、顧客の価値観や行動様式は急速に変化しつつあります。

コミュニケーション・チャネルが多様化し、顧客の価値観や行動様式は急速に変化しつつあります。

コミュニケーション・チャネルが多様化し、顧客の価値観や行動様式は急速に変化しつつあります。